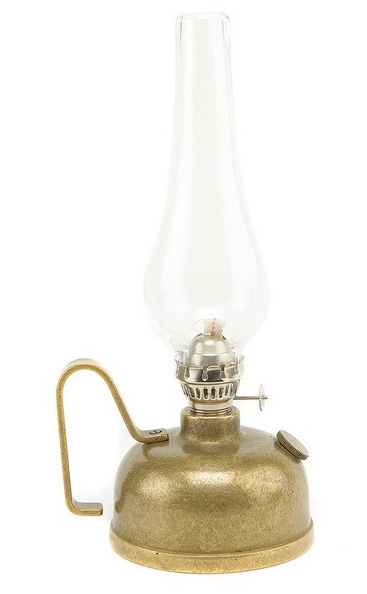

«Светлячок из прошлого» – керосиновая лампа.

- Стеклянным забором солнце обнесено. (Марийская загадка)

- Синее море, стеклянные берега,

плавает утка, горит голова. (Русская загадка)

- Доброты одной старушки на всех хватает. (Хакасская загадка)

- Красная девица, высунув язык, сидит. (Марийская загадка)

- В одном углу сидит, а целую комнату наполняет. (Ногайская загадка)

У всех этих загадок – ответ один: керосиновая лампа.

Керосиновое освещение стало распространяться в русской деревне с 1860 года, со временем вхождения в быт бакинского керосина. С керосиновой лампой можно было уже смело передвигаться по дому и улице, не боясь загасить фитилек.

Принцип действия «керосинки» примерно такой же, что у древней масляной лампы: в емкость заливается керосин, опускается фитиль. Другой конец фитиля зажимается поднимающимся механизмом в горелке, сконструированный таким образом, чтобы воздух подтекал снизу. Сверху горелки устанавливается ламповое стекло – для обеспечения тяги, а также для защиты пламени от ветра. Просто и практично. Главное светло – керосин горит ярче и не образует отложений на стенках. (Керосиновую копоть легче отмыть).

В 1853 году во Львове произошло сенсационное событие: была изобретена керосиновая лампа, которая чуть ли на столетие обслуживала человечество. До этой мысли дошли два австрийских аптекаря Игнатий Лукасевич и Ян Зех. Они изобрели простой и экономичный способ очистки нефти для промышленного использования. Они впервые сделали химическую очистку нефти, что позволило использовать ее для освещения и отопления. Жидкость, которую они получили, назвали «новая камфина» – это известный нам теперь керосин.

Львовский жестянщик – Адам Братковский сконструировал и смастерил первую в мире керосиновую лампу. Она горела только в витрине аптеки Петра Миколяна.

Что же стало с аптекарями – изобретателями? Одного из изобретателей, Яна Зеха, постигла большая трагедия: его красавица жена и ее сестра погибли во время взрыва керосина. Их похоронили на Лычаковском кладбище, после чего Ян Зех покинул Львов и поселился в Бориславе, где и умер.

Лукасевич Игнатий перебрался в Тарново (Польша). Сейчас там музей керосиновой лампы, в которой насчитывается более 4 тысяч моделей этого осветительного прибора.

Одной из важнейших характеристик керосиновых ламп была линейность – размер фитиля. От него зависела и светимость. Ширина фитиля измерялась в линиях – старинной русской и английской мере длины (одна линия составляла 1/12 дюйма, а это около 2мм). Именно это значение дало народное прозвище для ламп, которых называли «семилинейка», «двадцатилинейками». Основными стандартными размерами были 3-, 5-, 7-, 10- и 20-линейные.

Особой страницей истории керосиновой лампы стала Великая Отечественная война. Фронт, лишенный роскоши электричества, потребовал от промышленности тысячи ламп. Они нужны были в землянках, блиндажах, штабах. Их ждали на фронтах. Фонарей же попросту не хватало. Потому на фотографиях и кинохрониках тех лет можно часто наблюдать продукт солдатской смекалки – тусклые «коптилки» из гильзы плющенного орудийного снаряда или консервной банки.

В наш электрифицированный век можно встретить на полках магазинов керосиновую лампу. Керосиновая лампа до сих пор имеет много преимуществ и продолжает нести свет в глухие уголки и местечки. Ее свет делает комнату тихой, уютной, доброй…

МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей»